Anders als die Kaufpreise scheinen die Mieten aber inzwischen an eine gläserne Decke zu stoßen. „Die Zeit der exorbitanten Mietensteigerungen im Bun- desschnitt sind endgültig vorbei“, so F+B-Geschäftsführer Bernd Leutner.

Die Neuvertragsmieten für Wohnungen seien im 4. Quartal erneut bundesweit gesunken. Von den 50 teuersten Städten verbilligten sich die Neuvertragsmieten in 27 Städten, am stärksten in Freiburg (-5,6 %), in Berlin um -1,4 %, in Frankfurt um -2,1 %) und Stuttgart um -1,3 %. München (+1,3 %) und Düsseldorf (+1,1 %) legten leicht zu. Die Bestandsmieten stiegen bundesweit leicht um 0,3 % im Quartalsvergleich und um 1,2 % auf Jahressicht.

Gründe für den Stopp liegen auch in der Corona-Krise. Über sieben Millionen Deutsche mussten im Frühjahr in Kurzarbeit, Creditrefom sagt für 2021 rund 24.000 Firmenpleiten voraus. Konkurrent Crifbürgel rechnet mit bis zu 110.000 Privatinsolvenzen. In Hamburg gehen laut einer Umfrage des Portals Dein Neues Zuhause 80 Prozent der Befragten von einem geringeren Haushaltseinkommen aufgrund der Corona-Krise aus. Das wahre Ausmaß dürfte erst nach Auslaufen der Hilfsmaßnahmen deutlich werden.

Durch Instrumente wie das Kurzarbeitergeld oder die Verlängerung des Arbeitslosengeldes haben die meisten Menschen zwar genug Geld für die Miete, aber die Nachfrage geht wie immer in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zurück. Der Ausbruch der Pandemie hat Zuwanderung und internationale Fachkräftemigration gestoppt. Studenten bleiben bei ihren Eltern wohnen, Familien vertagen die Entscheidung für eine größere Wohnung.

Leistungsfähigkeit vieler Haushalte erreicht

Insgesamt hat das Mietniveau anscheinend die Leistungsfähigkeit vieler Haushalte erreicht, meint der Chef des Mietervereins zu Hamburg Siegmund Chychla. Nach seiner Einschätzung hat ein Drittel der 720.000 Mieterhaushalte in der Stadt nicht mehr als 1600 Euro im Monat netto zur Verfügung. „Alles was um die zehn Euro ist, können viele noch bezahlen aber ab 12 wird es richtig dünn“, weiß Chychla.

Unter zehn Euro ist aber auch in den schwächeren Lagen der Großstädte kaum etwas zu finden. Die mittleren Neubaumieten (Median) betragen nach Angaben von Colliers International in Hamburg 14,82 Euro, in Düsseldorf 14,10 Euro, in Frankfurt 16,73 Euro, in Stuttgart 16,94 Euro, in München 20,16 und in Berlin 15,61 Euro.

Obwohl Hamburg im Vergleich zu anderen Großstädten über ein zumindest zahlenmäßig besseres Wohnungsangebot verfügt – Grund ist das 2011 geschlossene Bündnis für das Wohnen mit Jahresziel von 10.000 neuen Wohnungen – sind Mieten selbst in Randlagen nicht günstig. So werden laut Colliers im Neubaugebiet Fischbek, keine begehrte Lage, Wohnungen zwischen 12,50 und 14,40 Euro pro Quadratmeter annonciert.

In der City Süd oder in Groß Borstel liegen Angebote zwischen 16 und 19 Euro. In sehr guten Lagen werden die 20 Euro regelmäßig überschritten. Bei Baukosten von mindestens 4000 Euro pro Quadratmeter (incl. Grundstück) sei keine Miete unter 13, 14 Euro möglich. Das könne der Markt nicht regeln, so Richard Winter, Niederlassungsregionalleiter Nord bei JLL. „Da muss der Staat eingreifen“.

„Das Mietniveau wird angesichts der Vielzahl hochbezahlter Arbeitsplätze in den Großstädten hoch bleiben“

Es würden zwar Sozialwohnungen gebaut, aber die Zahl kompensiere nur die Wohnungen, die aus der Bindung herausfallen, entgegnet Chychla. Laut Mieterverein fehlen in der Hansestadt 30.000 bezahlbare Wohnungen.

In anderen Großstädten das gleiche Bild. Das Verbändebündnis „Soziales Wohnen“ in dem sich u.a. der Deutsche Mieterbund, die IG BAU und die Caritas-Behindertenhilfe zusammengeschlossen hat, spricht von einem „Drama auf dem deutschen Sozialwohnungsmarkt“. Für 2021 erwartet das Bündnis eine „neue Wohnungsnot, die sich im Laufe des Jahres zuspitzen wird – insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die schon heute zu einem Großteil vom Wohnungsmarkt abgehängt sind“.

Tendenziell gestoppter Mietpreisanstieg bedeute, so der Mieterverein, nur in Ausnahmefällen signifikant sinkende Mieten. Zu beobachten etwa in Neubaugebieten am Stadtrand, wo größere Projektentwicklungen auf den Markt kommen und hier insbesondere bezüglich Staffelmietvereinbarungen oder Indexklauseln.

„Das Mietniveau wird angesichts der Vielzahl hochbezahlter Arbeitsplätze in den Großstädten hoch bleiben und nach Überwindung der Pandemie, wenn die Arbeitskräftemigration wieder einsetzt, vermutlich wieder steigen“, so Winter.

Zudem sei die Qualität der Wohnung angesichts vieler Beschränkungen und dem Trend zum Homeoffice stärker ins Blickfeld gerückt. Viele Menschen kämen angesichts der unvermindert steigenden Kaufpreise beim Immobilienkauf nicht mehr zum Zuge. „Das sind diejenigen, die nach längerer Suche bereit sind, auch eine teurere Wohnung zu mieten“.

Vom Gesamtverband der Wohnungswirtschaft kommt allerdings heftige Kritik an den Berichten zur Miethöhe. Sie basierten überwiegend auf Daten der Online-Plattformen. Die preiswerten Wohnungen der Genossenschaften und kommunalen Anbieter würden aber nicht darüber inseriert. „Fast 90 Prozent der neu- und wiedervermieteten GdW-Wohnungen liegen unter dem Median der Angebotsmieten aus Online-Inseraten“, so GdW-Präsident Axel Gedaschko.

Die Bundesregierung hat auf dem Wohnungsbau-Gipfel mit Kanzlerin Merkel im Februar bekannte Rezepte präsentiert, wie dem Wohnungsmangel abzuhelfen ist: Radikaler Abbau der Baubürokratie, Senkung der Standards und überzogener (Umwelt)-Auflagen, Entschlackung des Baurechts, Bereitstel- lung preiswerten Baulands, private Wohneigentumsförderung.

Am Rande des Gipfels wurde auch ein altes Thema neu belebt, die Umwandlung von Büros, die möglicherweise durch vermehrtes Arbeiten zu Hause nicht mehr benötigt werden. Etwa 235.000 Wohnungen in innerstädtischen Bereichen könnten so bis 2025 aus bisherigen Büroflächen entstehen, wie das Kieler Bau-Beratungsinstitut Arge für das Bündnis „Soziales Wohnen“ errechnete.

Damit könne die Umwidmung von Büroflächen helfen, die „entscheidenden Fehler in der Wohnungsbaupolitik“ von Bund und Ländern auszubügeln. Als ein Hauptgrund für die nach wie vor zu geringe Bautätigkeit gilt der Engpass an Bauland. Wer heute bezahlbaren Wohnraum errichten will, findet dafür kaum noch ein bezahlbares und gut zu bebauendes Grundstück.

Debatte in ganz Deutschland über das Verbot zum Bau von Einfamilienhäusern in Teilen Hamburgs

Deshalb sollen im Hamburger Bezirk Nord in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr ausgewiesen werden. Diese regionale Entscheidung hat eine Debatte in ganz Deutschland über diese Gebäudeklasse initiiert. Andreas Breitner vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen: „In verdichteten Räumen mit hoher Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sind neue Einfamilienhäuser kein Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.

Hinzu kommt die ökologische Seite: wenig Menschen auf viel Raum ist nicht effizient, verbraucht unnötige Ressourcen und versiegelt viel Fläche für wenig Nutzen.“

Nur noch vor den Toren der Stadt gibt es Angebot

Die meisten Bauwilligen dürften ohnehin nur außerhalb der Stadtgrenzen fündig werden. Menschen, die sich vergrößern und mehr Wohnqualität, Garten oder zumindest Balkon oder Terrasse, haben wollen, ziehen ins preiswertere Umland. Ein Stückchen eigenes Grün ist seit Corona begehrt wie lange nicht. Den Garten haben auch Familien vermisst, die mit Spielplätzen als Auslauf bisher zufrieden waren. Die Makler haben schnell gespürt, dass sich die Ansprüche an Wohnungen durch Homeoffice und Coronakrise verändert haben.

„Das Interesse, etwas weiter draußen zu wohnen steigt zwar schon seit längerem, weil man sich dort eher ein Haus oder eine Wohnung mit einem Arbeitszimmer leisten kann“, so Konstantin Kortmann von JLL. Die derzeitige Misere habe zwar das Potenzial, die Urbanisierung kurzfristig ins Stocken zu bringen, à la longue aber werde der Trend anhalten.

Jeder zweite Makler verzeichnete zuletzt eine steigende Nachfrage nach Immobilien auf dem Land oder in Randgebieten

Dennoch verzeichnet jeder zweite Makler (48 Prozent) eine steigende Nachfrage nach Immobilien auf dem Land oder in Randgebieten, so eine Online-Umfrage von McMakler. Danach wünschen sich am ehesten jüngere Paare unter 50 Jahren (47,9 Prozent) und Familien mit Kindern (42,7 Prozent) ein Leben im Grüne. Mit 74,2 Prozent sind die günstigeren Immobilienpreise in ländlichen Gegenden der ausschlaggebende Faktor für einen Umzug.

Eine Umfrage des Immobilienportals Deinneueszuhause.de in Kooperation mit der PSD-Bank Nord bestätigt die große Wechselbereitschaft in die Randlagen. 36 Prozent der Befragten aus dem Stadtgebiet gaben an, dass sie pandemiebedingt einen größeren Platzbedarf haben, 22 Prozent würden gern in eine ruhigere Gegend ziehen. 43 Prozent der Befragten haben sogar konkrete Umzugspläne, davon suchen 22 Prozent eine Mietwohnung, 21 Prozent planen einen Kauf. Das hat dazu geführt, dass der gut angebundene Speckgürtel vielfach überproportionale Miet- und Preissteigerungen verzeichnet.

Für das Segment Eigentumswohnungen hat JLL kürzlich ermittelt, dass der Preisanstieg im 30 bis 40 Minuten entfernt liegenden Umland der acht deutschen Immobilienhochburgen um durchschnittlich fast 50 Prozent höher als in den Kernstädten ist. Beim Lesen der Statistiken vergisst man allerdings häufig, dass man in Deutschland sehr ungleich wohnt.

Während in den Ballungszentren ein regelrechter Kampf um Wohnraum tobt, gibt es auf dem Land oder in strukturschwachen Regionen auch Wohnungen für fünf Euro Miete. In 69 der 401 kreisfreien Städte und Landkreise wurden in den vergangenen zwei Jahren über 50 Prozent mehr Wohnungen gebaut, als tatsächlich benötigt werden.

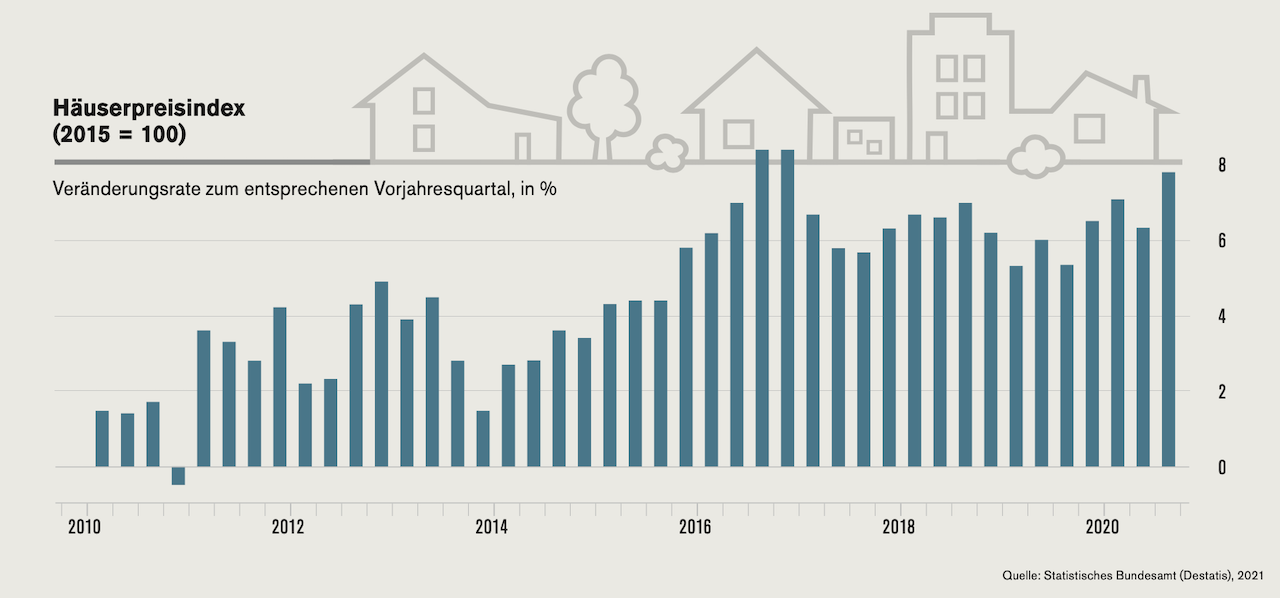

In die meisten Marktberichte fließt dies nicht ein. Der 45. bulwiengesa-Immobilienindex 2021 auf Basis von 49 westdeutschen Städten zeigt, dass seit 16 Jahren die Immobilienpreise steigen. Trotz Pandemie und konjunkturellem Einbruch stieg der Teilindex Wohnen mit plus 5,0 Prozent (Vorjahr: +5,8%) weiter an. Das kräftigste Wachstum erzielen die Kauf- und Grundstückspreise in A-Städten bei Reihenhäusern (+9,9%) und Neubau-Eigentumswohnungen (+7,0%).

Der Preistrend wird in allen Marktberichten bestätigt. Laut Postbank Wohnatlas 2021 stiegen die Wohnungspreise in 94 Prozent aller deutschen Landkreise und Städte an, inflationsbereinigt im Bestand um 9,6 Prozent und damit stärker als 2019. Betroffen sind auch bislang günstige Städte – hier lag der durchschnittliche Zuwachs bei neun Prozent – und das Umland der Metropolen.

Auch der 1995 gegründete Project Unternehmensverbund, Anbieter auf dem Markt für Immobilienbeteiligungen, hat die aktuellen Angebotspreise für sieben deutsche Großstädten analysiert. Als Durchschnittspreise für neue Eigentumswohnungen ermittelte Project Research in Berlin 7.237 Euro, plus 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, Hamburg 7.329 Euro (+17,2%), Frankfurt 7.887 Euro (+ 2,6 %), München 11.148 Euro (+ 8,2 %), Düsseldorf 7261 Euro (-1,5 %), Köln 5.882 Euro (+ 1,7 %).

Laut Wohnimmobilienindex IMX von Immoscout24 zeichnet sich allerdings in einigen hochpreisigen Metropolmärkten wie Frankfurt, Köln, München und Hamburg bei Eigentumswohnungen eine Tendenz zu leichten Preiskorrekturen ab. In der gesamtdeutschen Betrachtung zeigten sich aber die Ange- botspreise für Bestands- und Neubau-Wohnungen sowie für neue Einfamilienhäuser eher unbeeindruckt von der anhaltenden Corona-Pandemie.

Angesichts der Preisentwicklung wird seit Jahren darüber diskutiert, ob sich der Immobilienmarkt in einer Blase befindet, die irgendwann einmal platzen wird. Die Bundesbank sieht ebenso wie das Wohnungs-Forschungsinstitut Empirica zu hohe Preise zwischen 15 und 30 Prozent über dem Wert, der durch demografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist. Das Kaufpreis-Jahresmiete-Verhältnis habe seinen langjährigen Mittelwert seit der Wiedervereinigung in den Städten um gut 25 Prozent und in den sieben größten Städten um gut 35 Prozent übertroffen.

Dennoch ist die Diskussion um eine Blase leiser geworden, weil – auf absehbare Zeit – weder ein Überangebot von Wohnungen noch ein Nachfrageeinbruch oder eine Kreditschwemme droht. Die Baufinanzierer versichern, dass ihre Kunden nach wie vor solide finanzierten.

Motor für die weiter steigende Nachfrage und den Preisauftrieb auf dem Immobilienmarkt ist der Mangel an Anlagealternativen

Etwas verwirrend erscheint die Erschwinglichkeitsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Studienautor Michael Voigtländer schreibt, dass trotz Preissteigerungen, die die Mietsteigerungen weit übersteigen, die Erschwinglichkeit des Wohneigentumsgestiegen sei. In fast der Hälfte der Großstädte könne Wohneigentum innerhalb eines Zeitraums von 35 Jahren abbezahlt werden, ohne stärker als ein Mieter belastet zu sein.

Allerdings stagniere die Wohneigentumsquote, da nur 15 Prozent der Mieter über ein gespartes Kapital von 60.000 Euro verfügten, das notwendig sei. Innerhalb der wichtigen Gruppe der 25- bis 40-jährigen seien es weniger als zwölf Prozent.

Mangel an Alternativen treibt die Nachfrage

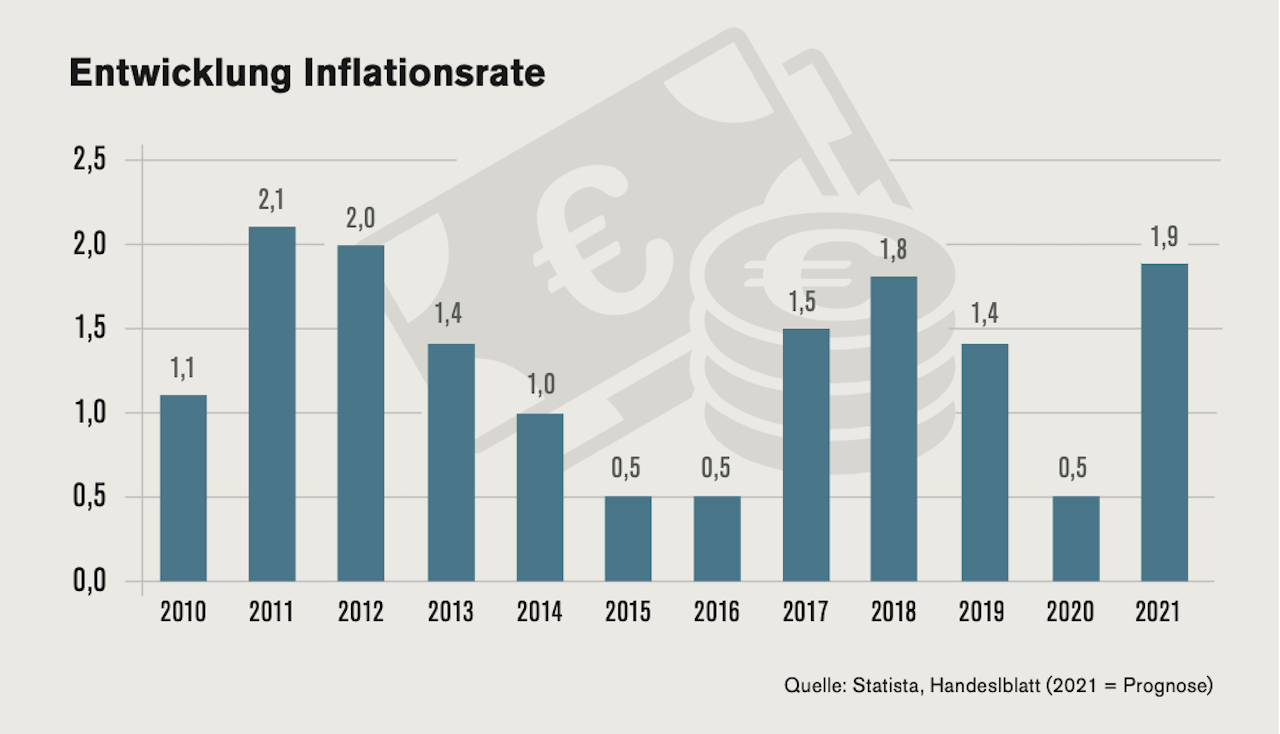

Motor für die hohe Nachfrage und die steigenden Preise auf dem Immobilienmarkt sind weiterhin der Mangel an halbwegs sicheren Anlagealternativen und die extrem günstigen Finanzierungen. Allerdings haben aufkeimende Inflationsängste jüngst dafür gesorgt, dass die Renditen bei Bundesanleihen und Pfandbriefen angezogen haben, was sich wiederum leicht auf die Bauzinsen ausgewirkt hat.

Dem Run auf Immobilien tut das keinen Abbruch: „Die großen Pensionskassen, Immobilienfonds, Versicherungen und weitere investieren stark im Bereich Wohnimmobilie. Selbst in einer Krise ist der Mietausfall fast nicht spürbar und Leerstände sind ebenfalls kaum vorhanden. Viele Immobilieninvestoren, die in der Vergangenheit ausschließlich in gewerbliche Objekte investierten, haben seit der Corona-Pandemie die Wohnimmobilie als Beimischung zum Portfolio entdeckt. Die Wohnimmobilie ist bei den großen Investoren wie das Gold im Depot“, bringt es Felix von Saucken, Head of Residential bei Colliers in Deutschland.

Zum ersten Mal seit 2013 haben Wohninvestments in Deutschland im Jahr 2020 wieder das Transaktionsvolumen für Gewerbeimmobilien übertroffen. Einem Volumen von 65 Milliarden Euro beim Wohnen standen Investments in Höhe von 59,3 Milliarden Euro bei den gewerblichen Nutzungen gegenüber, so eine Marktanalyse von Colliers International.

Anders als im gewerblichen Bereich sind Finanzierungen im Wohnungssegment unkompliziert, wenn die Bonität stimmt

Das Immobilienunternehmen Savills steuert einen interessanten Aspekt bei: Vom Transaktionsvolumen des Monats Ja- nuar in Höhe von 942 Millionen Euro seien etwa 39 Prozent auf geförderte Wohnungen entfallen. Dafür spreche nicht nur eine strukturelle Unterversorgung, sondern auch der immer stärker in den Vordergrund rückende Aspekt der Nachhaltigkeit.

„Das Angebot von günstigem Wohnraum zahlt auf das „S“, also die soziale Dimension in den ESG-Strategien vieler Investoren ein, meint Savills. Es sei somit zu erwarten, dass die Investorennachfrage nach vergleichsweise günstig vermieteten Wohnimmobilien spürbar ansteigt.

Auch für private Anleger und Käufer ist die Immobilie nahezu alternativlos. Für private Selbstnutzer bedeutet sie Wohnqualität, ein Aspekt, der mit Corona weiter in den Vordergrund gerückt ist, ein Baustein für die private Altersversorgung und – aller Voraussicht nach – eine wertstabile Anlage. Käufer, im Eigentumswohnungsbereich auch viele Privatpersonen, nehmen bei Vermietung die geringer werdende, aber dafür sichere Rendite in Kauf. Hinzu kommen attraktive Abschreibungsmöglichkeiten und Steuervorteile.

Anders als im gewerblichen Bereich sind Finanzierung im Wohnbereich bisher unkompliziert, allerdings nur dann, wenn Bonität und Rahmendaten stimmen. Felix von Saucken: „Bei geringem Eigenkapital sind die Banken trotz des niedrigen Zinsniveaus aber deutlich vorsichtiger geworden. Es wird abgewartet, wie sich die gesamtwirtschaftliche Situation und das Thema Unternehmensinsolvenzen und Kreditausfälle entwickelt“.

Für ein sicheres Investment spricht ist, dass Wohnen in den nachfragestarken Regionen ein knappes und begehrtes Gut bleibt. 1,2 Millionen Wohnungen wurden in dieser Legislaturperiode gebaut, 1,5 Millionen sollten es werden. Der Bau der fehlenden ist zumindest genehmigt.

Bis 2020 müssen in Deutschland aber pro Jahr 341.700 neue Wohnungen entstehen, um den Bedarf zu decken. Laut einer neuen Studie des IW wurden zwischen 2016 bis 2018 in den sieben größten Städten gerade einmal 71 Prozent der benötigten Wohnungen fertiggestellt. Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt am Main erreichten Quoten von über 78 Prozent, Stuttgart und München kommen dagegen nur auf 56 und 67 Prozent.

Autorin Sabine Richter ist Immobilienjournalistin aus Hamburg.